【出雲国風土記】日御碕神社(美佐伎社)|「日の本の夜を守る」上下二社の古社|出雲郡・出雲市大社町

『出雲国風土記』に美佐伎社として記される、1300年以上の歴史。

上の宮「神の宮」と下の宮「日沉宮」からなる上下二社を総称して「日御碕神社」。

伊勢が「昼」を、当社が「夜」を守るという神勅譚と、極彩色の社殿・十九社・御神砂など見どころが尽きません。出雲國神仏霊場20社寺の第二十番札所で、教えに因む文字は『守』です。

御祭神

| 主 祭 神 | 天照大御神(下の宮「日沉宮」) / 神素盞嗚尊(上の宮「神の宮」) |

|---|

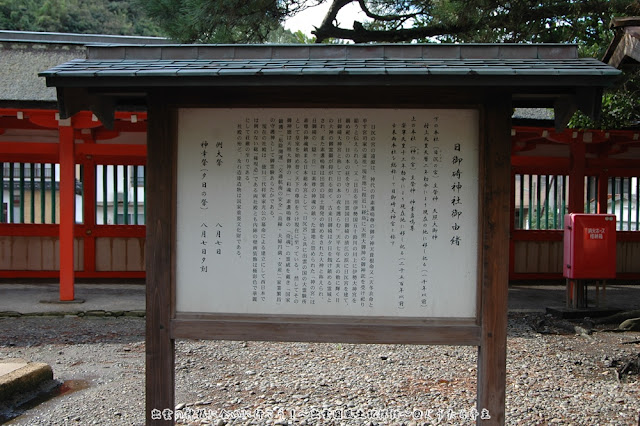

御由緒(歴史)

日御碕神社は、風土記に美佐伎社と記された古社で、上の宮「神の宮」と下の宮「日沉宮」の二社から成り、両本社を総称して「日御碕神社」と呼ばれます。伊勢が「日の本の昼を守る」のに対し、当社は「日の本の夜を守る」との神勅に基づくと伝えられます。

現在の社殿は徳川家光の命による建立で、西日本では例の少ない総「権現造」。社殿・石造建造物の多くが重文。例大祭は8月7日、夕刻に神幸祭(夕日の祭)が斎行されます。

現地写真ギャラリー

神の宮から見た日沉宮

参道脇にある和布刈神事の図(彫刻...??)

楼門の前にある社号標

楼門をくぐると左右に「門客人神社」。御祭神は櫛磐窗神(櫛磐間戸神)・豐磐窗神(豐磐間戸神)。

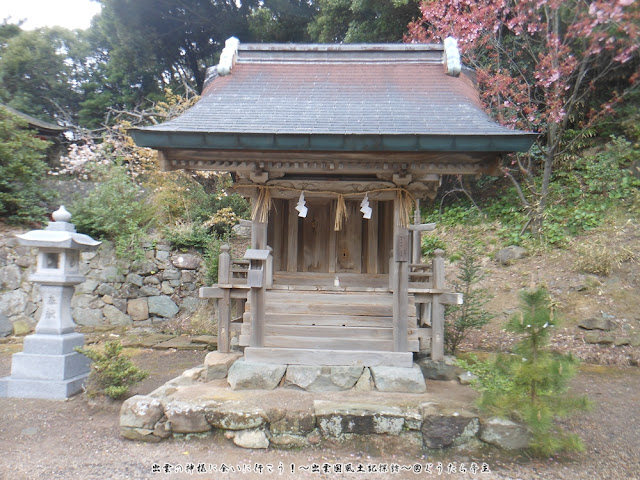

蛭兒命を祀る

摂末社と御祭神の名前は向かって右から…(本文の一覧を保持)

※ 日和碕神社 大市姫命

※ 秘臺神社 日神荒魂

※ 曽能若姫神社 曽能若姫命

※ 大山祇神社 大山祇命 磐長姫命

※ 意保美神社 意㳽豆努命

※ 波知神社 須世理姫命

※ 大土神社 大土神

※ 立花神社 伊弉諾尊

※ 中津神社 磐土命 赤土命 底土命

※ 宇賀神社 倉稲魂神

※ 窟神社 稚日女命

※ 眞野神社 近江國諸神

※ 大野神社 出雲國諸神

※ 問神社 稲田姫命 脚摩乳命 手摩乳命

※ 加賀神社 天照大御神

※ 坂戸神社 道返大神

※ 若宮 手力雄命 兒屋命 大玉命

※ 大歳神社 大歳神 奥津彦神 奥津姫神

※ 八幡神社 仲哀天皇 應神天皇 神功皇后

数量限定「砂のお守り」。初穂料500円(赤・青・白)。

経島へ向かう道の途中にある。

出雲國神仏霊場の御朱印

みさきうみねこ街道(県道29号)沿いに駐車スペースがあります。

アクセス・駐車場

島根県出雲市大社町日御碕455。神社そば・バス停付近に駐車場あり。

お問い合わせ

| 所在地 | 島根県出雲市大社町日御碕455 |

|---|---|

| TEL | 0853-54-5261 |

| 駐車場 | 参拝者用駐車場あり/日御碕バス停にもトイレ併設駐車場あり |

| 御朱印 | 有(御守所) |

| 公式 | - |

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

0 件のコメント:

コメントを投稿