【出雲国風土記】小田神社(小田社)|山幸彦・火遠理命を祀る古社|神門郡・出雲市多伎町

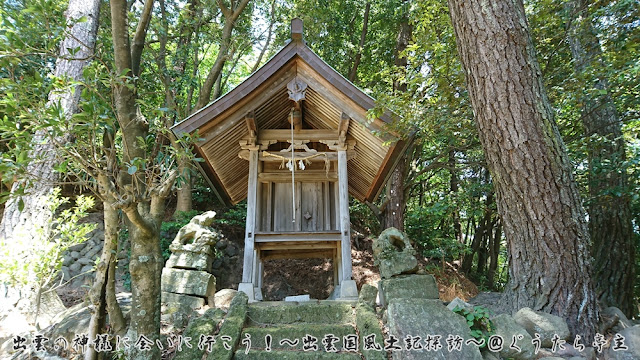

「出雲国風土記」に小田社として記される、1300年以上の歴史を持つ古社。

島根県出雲市多伎町に鎮座する「小田神社」は、主祭神に火遠理命(山幸彦)、配祀に豊玉毘売命・鵜葺草不合命・玉依毘売命をお祀りします。

来待石製の心柱と亀形礎石など、社殿意匠も見どころです。

御祭神

| 主 祭 神 | 彦火火出見命(ひおおりのみこと/山幸彦) |

|---|---|

| 配 祀 神 | 豊玉毘売命・鵜葺草不合命・玉依毘売命 |

御由緒(歴史)

約一三〇〇年前の奈良時代に編まれた『出雲国風土記』(天平五年・733)に「小田社」として登載され、古来より小田の里の守護神として信仰されてきました。神威霊徳は殖産興業・海上安全に高く、安産育児の守護として「御守大明神」とも称されます。古くは西方海上の「鸕鵜島」に鎮座、のち元宮の地を経て、寛永五年(1628)に現在の尾山へ遷座。現本殿は一間社大社造で明治二十年造営、来待石製の心柱を亀形礎石が支える特異な構造で、屋根は昭和五十六年の遷宮より銅板葺。平成十二年には殿舎を西方へ奉曳遷宮しています。

現地写真ギャラリー

アクセス・地図

地 図

島根県出雲市多伎町小田の丘上に鎮座。駐車は国道9号沿いの待避所を利用し徒歩参拝。

お問い合わせ

| 所在地 | 島根県出雲市多伎町小田503 |

|---|---|

| TEL | 0853-86-3109 |

| 駐車場 | 9号線を大田方面から小田郵便局を過ぎて約300mの待避所に駐車し、徒歩で参拝。 |

| 御朱印 | 有:①拝殿に掲示しているQRコードで送付申し込みができるとのこと ②はたご小田温泉で受け取れるそうです。(公式HPによる) |

| 公式HP | 小田神社公式HP |

あわせて読みたい

取得中…

0 件のコメント:

コメントを投稿