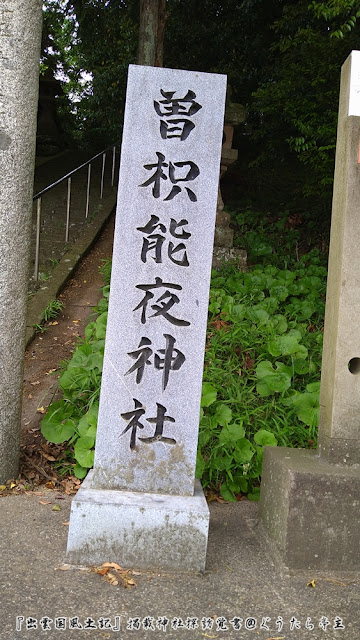

【出雲国風土記】曽枳能夜神社(曾伎乃夜社・韓国伊太氐神社)|伎比佐加美高日子命を祀る神名火山麓の古社|出雲郡・出雲市斐川町

「出雲国風土記」に曾伎乃夜社の名で記される、神名火山の麓に鎮座する古社。

伎比佐加美高日子命を主祭神とし、延喜式内社・韓国伊太氐神社や支比佐社など風土記ゆかりの境内社も祀られる「曽枳能夜神社」。

出雲市斐川町神氷の静かな里で、出雲大神とのゆかりを感じることができます。

御祭神

| 主 祭 神 | 伎比佐加美高日子命(きひさかみたかひこのみこと) |

|---|---|

| 配 祀 神 | 伊弉冊命(いざなみのみこと)・速玉男命(はやたまおのみこと)・豫母都事解男命(よもつことさかおのみこと) |

御由緒(歴史)

当社は「出雲国風土記」(733年)に「ソキノヤノヤシロ(曾伎乃夜社)」の名で官社として記され、本文には「神名火山(中略)曾枳能夜社に坐す伎比佐加美高日子命社、即ちこの山の嶺に在り故れ神名火山と云ふ」とあります。御祭神はこの地方(キヒサの里)一帯を守る首長神であり、出雲大神の祭主であったと伝えられます。

平安時代に編纂された「延喜式神名帳」にも「曾枳能夜神社」として掲載される式内社で、古くから重んじられてきました。「古事記」垂仁天皇の条に「出雲国造の祖(第十四代)伎比佐都美」とあるのは当社の御祭神にあたり、同条に見える「石砢の曾の宮」を当社に比定する説もあります。明治五年二月には郷社に列せられました。

合殿の熊野神社(御祭神:伊弉冊命・速玉男命・豫母都事解男命)は、広島甲田城主・宍戸隆家が熊野より勧請した社(天正十五年建立)と「雲陽誌」に見え、修験者(山伏)による「延命長寿・極楽往生」を祈る道場であったと伝わります。明治四十四年、元の鎮座地・神氷字宮谷の奥の宮から合祀され、現在は氏神様の御本殿に祀られています。

境内社の韓国伊太氏神社(御祭神:素戔嗚命・五十猛命)は、延喜式内社であり出雲国内六社の一社。出雲国風土記にも「審伎乃夜社」として記載され、大陸から木種を持ち帰り全国に植えた植林・殖産興業の神として信仰されています。「からのそほりの命」という別名や祇園神社との習合からも、古代出雲と大陸との深い交流を偲ぶことができます。もとは神氷字宮谷に鎮座していましたが、明治四十四年に本社境内へ遷座されました。

そのほか、土祖神を祀る若宮社(御本殿裏右側)、伎比佐加美長依彦命を祀る支比佐社(御本殿裏左側、「出雲風土記」の支比佐社に比定)、御祭神の父神・神魂伊能知奴志命を祀る磐境岩神(出雲大社遥拝所と伝わる)、猿田彦大神・磐長姫神・塩土老翁命を祀る釜神社(県の防災工事に伴い平成二十年に現社地へ遷座)など、多くの社がこの地の信仰の歴史を今に伝えています。

現地写真ギャラリー

出雲郡 『曾伎乃夜社(韓国伊太氐奉神社)』

出雲郡 『支比佐社(伎比佐神社)』

加藤義成氏の『校注出雲國風土記』では、出雲市斐川町阿宮に鎮座する阿吾神社に合祀の「支比佐神社」を支比佐社に比定していますが、『解説出雲国風土記』やほかの文献では、当社境内社の「伎比佐神社」を支比佐社とみなす説もあります。

境内社・伎比佐神社。支比佐社比定地とする説もあります。

アクセス・駐車場

島根県出雲市斐川町神氷823付近。山陰道斐川ICから車で数分。

お問い合わせ

| 所在地 | 島根県出雲市斐川町神氷823 |

|---|---|

| TEL | 0853-72-3255 |

| HP | -- |

| -- | |

| 駐車場 |

|

|

山陰道斐川ICを降りて最初の交差点を左折し、出雲ロマン街道を約2km進むと右手にあります。 神社前に広い駐車場があります。 |

|

| 御朱印 | 有無は不明。スタンプがあります。 |

0 件のコメント:

コメントを投稿