【出雲国風土記】出雲大社(杵築大社)番外編|境内スポット徹底ガイド|出雲郡・出雲市大社町

本記事は「番外編」。出雲国風土記に「杵築大社」として登場する

出雲大社の境内スポットを、写真と短い解説で一気にめぐります。

本殿・拝殿・摂末社のくわしい紹介は、下の本編リンクをご参照ください。

目次を開く

御祭神

| 主祭神 | 大国主大神(おおくにぬしのおおかみ) |

|---|---|

| 相殿 | (本編記事をご参照ください) |

御由緒(概要)

出雲国風土記(733)に「杵築大社」として記される出雲を代表する古社。

大国主大神をお祀りし、国造り・縁結びの聖地として全国から崇敬を集めます。

本記事では、境内の石碑・鳥居・泉・像などのスポットを写真で紹介します。

現地写真ギャラリー

勢溜から眺める神門通りと宇迦橋大鳥居

勢溜の鳥居(現行:2018年竣工/旧:1968年)

松の参道の鳥居

準備中(手持ち写真がないため次回参拝時に撮影予定)

銅の鳥居

下り参道

全国的にも珍しい『下り参道』

松の参道(松の馬場)

参道の中央は、神様の通り道であり、松の木を保護するために通行禁止となっていて左右にある歩道を歩きます。

縁むすびの碑

大国主大神と須勢理毘売神が出雲大社に仲睦まじくお鎮まりになられた由縁を象徴しています

近くにあるウサギの像は、夫婦の契りの盃を交わしている...。

『古事記』にある

「夫婦の契りを交わし、寄り添い、今に鎮まる」趣旨の一節を刻んだもの。

大国主大神と須勢理毘売神の仲睦まじさを示し、夫婦和合・縁結びの象徴として今も祈られています。

ムスビの御神像

御神像は、大国主大神が神となる前の修行中の御姿。

日本海から現れた「幸魂・奇魂」との出会いを経て智慧と徳を養い、やがて縁を結ぶ「ムスビの大神」となられました。

幸魂・奇魂は『古事記』『日本書紀』に見える大国主大神を導く霊で、大神はその力で徳を養い「ムスビの大神」となられ、縁結びの神として仰がれます。

人もこの“むすびの御霊”を身に受けて生かされているという教えから、出雲大社では「ききみたま くしみたま まもりたまひ さきはへたまへ」と唱えて祈ります。

「ムスビの御神像」は、大神が幸魂・奇魂を拝戴された由縁を象徴する像です。

御慈愛の御神像

御慈愛の御神像は、『因幡の白兎』で大国主大神が傷ついた兎に手を差し伸べる場面を表しています。

背の袋は人々の苦難・悩みを象徴し、大神がそれを担い救い導くことを示しています。

皇后陛下御歌の歌碑

『国譲り 祀られましし 大神の 奇しき御業を 偲びて止まず』

杵那築森(きなつきのもり)

「杵那築の森」は、神々が集い、神殿造営の具「杵」を埋めた故地と伝わる場所。

『出雲国風土記』にも記され、いまは鳥居が立ち祀られています。

手水舎

神馬・神牛 像

神牛像は、学業成就を象徴する牛の像。

菅原道真ゆかりで、境内には天満宮が2社(神楽殿・北島国造館)あります。

頭を撫でると良いとされています。

神馬像は、子宝・安産の象徴。

1667年に毛利綱廣公が寄進し、地元では「かねおまさん」と親しまれています。鼻を撫でると良いとされます。

御手洗井(みたらしい)

御饌井(みけい)

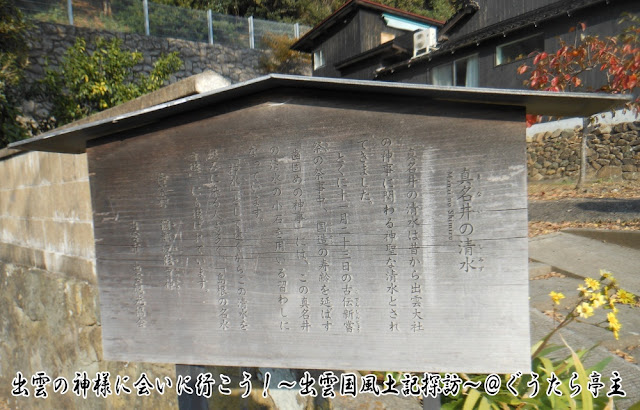

真名井の清水

真名井の清水は、出雲大社の神事に用いられる聖なる湧水。

11月23日の古伝新嘗祭「歯固めの神事」では、この清水の小石を用いる習わしがあります。

神水として多くの人が汲みに訪れ、「島根の名水百選」に選定。御祭神は彌都波能賣神です。

出雲の森

さざれ石

国歌「君が代」に詠まれる“さざれ石”は、石灰岩が溶けて小石を固め、長い年月で巌となった石(石灰質角礫岩)。

天皇の弥栄を祈る象徴として知られ、岐阜県揖斐川町で小林宗一(宗閑)が発見したと伝えられます。

御守所

国旗(神楽殿前の巨大日の丸)

出雲大社の国旗は日本最大級の大きさで知られています。

神楽殿前の掲揚塔は約47m(古代本殿約48mと同規模)、旗は畳約75枚分で重さ約50kgです。

社号標

「出雲国風土記 登場地」標柱

アクセス

地図

島根県出雲市大社町杵築東195(出雲大社)

お問い合わせ

| 所在地 | 島根県出雲市大社町杵築東195 |

|---|---|

| TEL | 0853-53-3100 |

| 公式サイト | 出雲大社 |

| 問い合わせフォーム |

あわせて読みたい

取得中…

.JPG)

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.JPG)

0 件のコメント:

コメントを投稿