【出雲国風土記】神代社(万九千神社)|神在月に八百万神が集う社|出雲郡・出雲市斐川町

「出雲国風土記」に神代社と記される、神在月ゆかりの古社。

出雲市斐川町に鎮座する「万九千神社」は、櫛御気奴命・大穴牟遅命・少彦名命・八百萬神をお祀りし、

八百万神が神在月の締めくくりに集まり直会と神等去出を行うと伝えられる神社です。

万九千神社は出雲市斐川町併川に鎮座し、出雲国風土記には「神代社」として記載されています。神在月には全国の八百万神が立ち寄り、神謀りと直会ののち各地へと旅立たれると伝えられています。境内には、同じく風土記に「立虫社」と記される立虫神社も鎮座しています。

御祭神

| 主 祭 神 |

櫛御気奴命(くしみけぬのみこと) 大穴牟遅命(おおなむぢのみこと) 少彦名命(すくなひこなのみこと) 八百萬神(やおよろずのかみ) |

|---|

御由緒(歴史)

この地は古代の出雲郡神戸郷にあたり、熊野大神と杵築大神の御神領「神戸」の一画として、水路・陸路の要衝に位置していました。斐伊川下流に広がる豊かな大地を鎮める重要な祭場であり、古くから人々の信仰を集めてきました。

創祀年代は不詳ですが、出雲国風土記や延喜式に見える「神代社」「神代神社」が後の万九千社にあたると伝えられます。中世には神立社・神達社、近世には神立大明神・万九千大神などと称され、明治以降は「万九千神社」となりました。現在も親しみを込めて「まんくせんさん」と呼ばれています。

神在月には、日本中の八百万神が出雲路の締めくくりに当社へ立ち寄られ、神議ののち直会を行い、翌年の再会を期して各地へとお立ちになると伝承されています。そのため旧暦十月の神在祭・神等去出祭に参拝すれば、縁結び・病気平癒・諸願成就のご利益があるといわれています。

- 春祭:4月26日

- 春祭奉祝祭・大なおらひ:5月初旬

- 神在月の祭礼:旧暦10月17日 龍神祭/25日 前夜祭/26日 大祭・神等去出祭/27日 新嘗祭・あとまつり

- 神在月特別祈願祭:11月26日・27日

加藤義成氏の『校注 出雲国風土記』では出雲市斐川町神庭に鎮座する『神代神社』を神代社と比定していますが、『解説 出雲国風土記』等では『万九千神社』を神代社と比定しています。

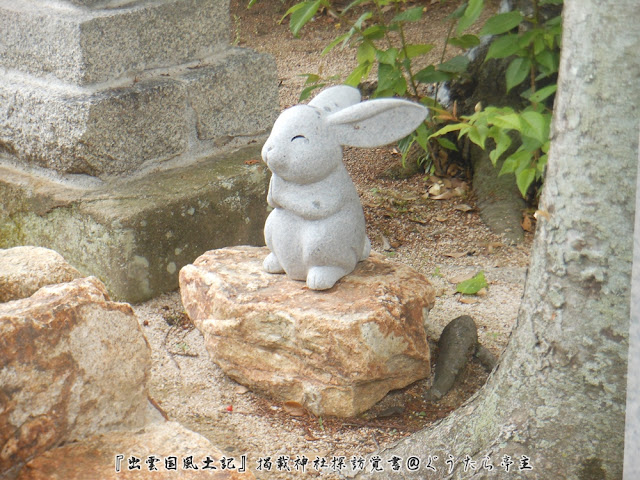

現地写真ギャラリー

拝殿にある大きな絵馬

万九千社と神立

古来、全国では旧暦十月を神無月というが、出雲では神在月と呼んでいる。全国の八百万神が出雲に集まられ、五穀豊穣や縁結びなどの目には見えない世界の神議をなさるからと伝えている。

稲佐の浜に迎えられた神々は、その後、出雲大社、佐太神社、万九千社をはじめ複数の神社に滞在のうえ神議されるという。

ここ万九千社では、十月二十六日(旧暦)夕暮れ、神々に出雲からのお立ちの時が来たことを告げる「神等去出神事」が厳かに行われる。そしてその夜、神々は直会と呼ぶ酒宴を催され明年の再会を期して帰路につかれるという。人々は神々のお立ちを「からさで」と称して静かに見送る風習を伝え、この地を「神立」と呼んでいる。

出雲大社の遙拝所

神代の昔、国つ神の盟主として葦原中国(出雲を中心とする地上世界)の「国造り」を成し遂げ、高天原の天つ神へと和譲の心で、その「国譲り」の偉業を果たされた大国主大神。

だいこく様として人々に仰がれ、生きとし生ける全てのものに幸と恵を与え、あらゆる縁を結んで下さる神様です。

その大神を主祭神とする出雲大社は、ここから西北西の方角、約一〇㎞の島根半島の山麓に神代ながら壮大な御殿として鎮座坐す。

この斎庭から、感謝と祈りの真心を込めてはるかに御拝礼下さい。

大神様ゆかりのネズミもウサギも皆様をそっと見守ってくれています。

伊勢と出雲と万九千社

神宮は高天原、天神の盟主、天照大神をまつり顕なる事(目に見えること)を司る中心です。

大社は葦原中国、地祇の盟主、大国主大神をまつり、神事や幽れたる事(目に見えぬこと)を司る要です。

それぞれ神話における天地、顕幽の象徴ともいえましょう。

二つの聖地を直線で結ぶと何故か古都「大和」の上を通ります。

古代の天皇からみて東方、「伊勢」の彼方から朝日は昇り、西方、「出雲」の彼方へと夕日は隠れます。神話上の対照的世界観が地理上の東西、水平軸にある二つの神都に置き換えられたのでしょうか。

伊勢と出雲の大神は相対化しつつも相互に補完、調和を図りながら、「大いなる和」を成す八百万神の双璧として、これからも日本をお護りなさることでしょう。永久に巡り行く日輪のごとく・・・

八百万神をおまつりする万九千社も伊勢と出雲を結ぶ直線上に神代ながら鎮まります。恐れ多くもありがたき不思議です。

祭神 木俣神 子宝授かり

安産の守り古代からわが国では、木の幹が大きく二股に分かれる処には、子宝を授け安産をもたらす不思議な力が宿ると崇められてきました。

アクセス・駐車場

島根県出雲市斐川町併川258。出雲大社方面から国道9号「からさで大橋」を渡ってすぐの交差点を左折すると神社への案内板があり、神社前の公園と東側に駐車場があります。

お問い合わせ

| 所在地 | 島根県出雲市斐川町併川258 |

|---|---|

| TEL | 0853-72-9412 |

| 駐車場 | 出雲大社方面から国道9号線を東に進み、からさで大橋を渡りすぐの交差点を左折すると神社への案内板があります。神社前の公園と東側に駐車場があります。 |

| 御朱印 | 有り・社務所で頂けます。 |

| 公式 | 万九千神社・立虫神社 公式サイト |

0 件のコメント:

コメントを投稿