【出雲国風土記】井草神社(井草社・毛利社)|天津彦火邇々杵尊と万幡豊秋津師比売命を祀る古社|飯石郡・雲南市三刀屋町

『出雲国風土記』(733)に名を刻む、飯石郡の古社。

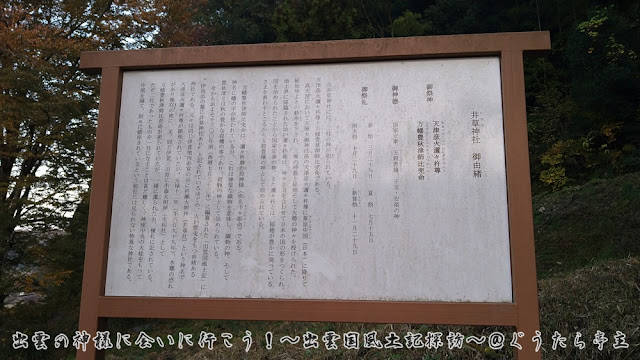

井草神社は、主祭神天津彦火邇々杵尊と万幡豊秋津師比売命を祀り、拝殿や本殿、社日碑などが静かに佇む里山の社です。

1699年に市森大明神(毛利社)を合祀したことでも知られます。

御祭神

| 主 祭 神 | 天津彦火邇々杵尊/万幡豊秋津師比売命 |

|---|---|

| 合 祀・由来 | 元禄12年(1699)に市森大明神(毛利社)を合祀。 |

御由緒(歴史)

当社は『出雲国風土記』に「伊我山の麓に井草神社あり」と記される古社。古くは伊萱の宮の谷に杵瀬大明神(井草社)が鎮座し、元禄12年(1699)に水害を避けて現在地へ遷座、同年に市森大明神(毛利社)を合祀しました。

主祭神天津彦火邇々杵尊は天照大御神の孫神で天孫降臨の主、万幡豊秋津師比売命はその母神(別名・千々姫命)と伝わります。国家安泰・五穀豊穣・安産守護の御神徳で崇敬されています。

- 春祭:3月29日

- 夏祭:7月15日

- 例大祭:10月29日

- 新嘗祭:11月29日

現地写真ギャラリー

アクセス・駐車場

地図

島根県雲南市三刀屋町伊萱1096。県道26号から案内標あり。参道入口に猪避けの柵、施錠にご留意ください。

お問い合わせ

| 所在地 | 島根県雲南市三刀屋町伊萱1096 |

|---|---|

| TEL | -- |

| 公式 | -- |

| -- | |

| 駐車場 | 伊萱老人集会所に駐車可(社号標の先)。 |

| 御朱印 | 有無は不明 |

あわせて読みたい

取得中…

0 件のコメント:

コメントを投稿